En

estas zonas las formas más arcaizantes del vestido se mantuvieron

prácticamente hasta bien entrado el siglo XX. Aquellos valles más

abiertos a las comunicaciones adoptaron pronto las nuevas modas, mientras

que otros menos transitados, como Ansó o Echo, conservaron por

más tiempo trajes de épocas muy anteriores.

En

estas zonas las formas más arcaizantes del vestido se mantuvieron

prácticamente hasta bien entrado el siglo XX. Aquellos valles más

abiertos a las comunicaciones adoptaron pronto las nuevas modas, mientras

que otros menos transitados, como Ansó o Echo, conservaron por

más tiempo trajes de épocas muy anteriores.

Los tejidos utilizados como base del traje serán los de lana, material

que se producía en el terreno. Otra artesanía textil muy

extendida fue la del cáñamo, aunque a lo largo del siglo

XIX se fueron introduciendo poco a poco nuevos materiales de origen industrial,

como el algodón.

Para los complementos y aderezos que completaban el vestido: cintas de

seda, pañuelos, mantones; tejidos de algodón, como los percales,

los terciopelos y panas o sombreros y joyas, había que buscarlos

fuera de la zona, en las salidas hacia el llano o en Francia.

Aquí tan sólo nos detendremos en algunas áreas destacadas

por la conservación de piezas y formas algo “peculiares”.

En los valles más occidentales (Ansó y Echo) así

como en el del Roncal navarro aparecen ropas de características

comunes, con algunas variaciones locales. Éstas se han querido

destacar en ocasiones como rasgos definitorios de los trajes de cada valle,

algo que consideramos excesivo, aún admitiendo que se produjeron

evoluciones paralelas a partir de modelos comunes.

En los trajes femeninos se conservaron por mucho tiempo modos de vestir

de origen tardomedieval. Posteriormente se incorporaron a él otras

piezas completando los modelos que hoy conocemos. El elemento más

destacado y que más llama l a

atención, es la basquiña, vestido exterior de paño

y largo hasta los pies. Existen modelos parecidos como el saigüelo

o la saya en Ansó.

a

atención, es la basquiña, vestido exterior de paño

y largo hasta los pies. Existen modelos parecidos como el saigüelo

o la saya en Ansó.

Bajo esta prenda las mujeres llevaban una camisa interior, con un peculiar

cuello plisado y almidonado. Sobre ella se colocaban enaguas y refajos

para recibir posteriormente el vestido. A diario usaban la basquiña

verde y manguitos oscuros y calzaban alpargatas o abarcas.

Para el traje festivo se guardaba una basquiña muy bien plisada,

pañuelos de seda sobre la cabeza y joyas (pendientes de lazo y

cruz de cuello o sofocante). También podían usar la escarapela

de cintas sobre el pecho y sobre ella una larga cadena con colgantes religiosos

(vírgenes del Pilar, crucifijos y relicarios: “la plata”).

Esta ostentación de religiosidad tiene su origen en los siglos

XVII y XVIII, como revela la datación de buena parte de las piezas

de joyería.

Para las grandes ocasiones existían trajes como el llamado “de

ceremonia”. Se llevaba la basquiña verde, el saigüelo,

y sobre ellos la saya recogida a la espalda, en forma de dos alas con

una ancha cinta en seda. Se le añadía un rico delantal ceremonial

de brocados de seda. Tan sólo les faltaba la mantilla blanca de

paño para ir a la iglesia.

También llama la atención su peinado: los “churros”

o especie de corona. En el vecino valle de Echo la estructura  del

traje femenino presenta ligeras variantes, y aunque no existe para Echo

una documentación tan detallada en fotografías de principios

de siglo XX vemos cómo las mujeres usaban también basquiñas

verdes, camisas de hilo con mangas abullonadas y altas gorgueras. Aquí

el conjunto de joyas religiosas de plata recibía el nombre de carraza.

El peinado presenta formas más modernas, como una trenza levantada

sobre la nuca a modo de picaporte decorado con un gran lazo.

del

traje femenino presenta ligeras variantes, y aunque no existe para Echo

una documentación tan detallada en fotografías de principios

de siglo XX vemos cómo las mujeres usaban también basquiñas

verdes, camisas de hilo con mangas abullonadas y altas gorgueras. Aquí

el conjunto de joyas religiosas de plata recibía el nombre de carraza.

El peinado presenta formas más modernas, como una trenza levantada

sobre la nuca a modo de picaporte decorado con un gran lazo.

Respecto del traje masculino, el hombre fue quien adoptó con mayor

rapidez las innovaciones del vestir. Un elemento que se ha destacado siempre

del vestido de los hombres de Echo y Ansó ha sido el empleo de

una especie de chaqueta de paño blanco de abrigo. Se trata del

chipón o chibón (derivación de jubón), que

se usaba sobre la camisa. A diario se usaban otras prendas de material

y colorido más sufrido, para abrigarse en el crudo invierno de

estas montañas. Sin embargo, no podemos considerar esta pieza exclusiva

de la zona, pues su uso estuvo extendido por amplias áreas del

territorio aragonés, aunque fue aquí donde se siguió

usando hasta época más reciente.

El resto del traje masculino se adapta perfectamente al estereotipo del

traje tradicional masculino: calzones y chaleco, medias o calcillas, alpargatas

para mudar y pañuelo en la cabeza. Sobre el pañuelo se colocaba

a menudo el sombrero llamado “de Sástago”, de copa

hemiesférica y con alas cortas. Sin embargo los modelos usados

a diario serían mucho más variados. Como prendas de abrigo

eran usuales las mantas y capas, y en ocasiones especiales la anguarina,

especie de abrigo de paño del país con mangas.

Conforme nos vamos desplazando hacia el este, en la zona central del Pirineo

aragonés, encontramos valles más abiertos y mejor comunicados

con el resto del territorio: los de Aragón y Tena. Las mujeres

usaban la misma ropa interior (camisa y enaguas), y al exterior, debido

a las bajas temperaturas que han de soportar, faldas de paño de

lana, cubiertas después por otras sayas de tejidos más finos.

Respecto de los hombres, las características de su indumentaria

se adaptan totalmente a las ya referidas: traje de dos piezas en paño

oscuro, con chalecos en el mismo material, medias de colores diversos,

pañuelo y sombrero de alas anchas.

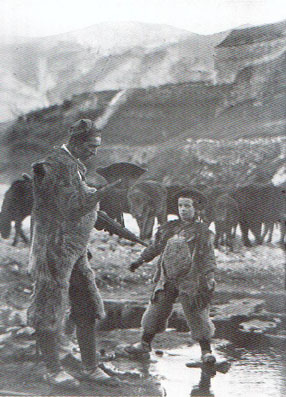

Antes de pasar a los valles y zonas más orientales del norte aragonés,

nos detendremos en el indumento de los pastores. El pastor llevaba prendas

remendadas, a las que en época reciente se fueron añadiendo

piezas como la blusa, de origen urbano, hecha con tejidos de abrigo. Para

aumentar la protección contra el frío había prendas

de piel de oveja o cabra: polainas, petos y pellizas o espalderos. La

cabeza se cubría con sombreros y monteras (la prenda de origen

más arcaico para cubrirse la cabeza).

Antes de pasar a los valles y zonas más orientales del norte aragonés,

nos detendremos en el indumento de los pastores. El pastor llevaba prendas

remendadas, a las que en época reciente se fueron añadiendo

piezas como la blusa, de origen urbano, hecha con tejidos de abrigo. Para

aumentar la protección contra el frío había prendas

de piel de oveja o cabra: polainas, petos y pellizas o espalderos. La

cabeza se cubría con sombreros y monteras (la prenda de origen

más arcaico para cubrirse la cabeza).

Respecto al calzado el más habitual eran las abarcas de piel de

vaca, envolviendo el pie y sujetas con tiras. Los zuecos se hicieron imprescindibles

y estaban hechos de madera o de madera y piel.

Si llegamos al nordeste de la actual provincia de Huesca hallamos los

valles de Bielsa y Chistau y la comarca de la Ribagorza. En el traje femenino,

sobre la camisa interior se usaron por más tiempo jubones abiertos

con encordadera. Para cubrir los hombros pañuelos y mantoncillos

cuyas puntas solían remeter en el jubón, de forma que cubriera

la camisa. También llevaban grandes delantales y como calzado las

habituales alpargatas o abarcas y zuecos para el agua.

La diferencia para el vestido de fiesta se basaba en la clase de los materiales

para sayas, jubones y pañuelos, que pasaban a ser, en la medida

en que se lo podían permitir, de tejidos más ricos. A ello

se añadían largas cintas de seda atadas a la cintura con

lazadas. A pesar de todo lo comentado, no podemos dejar de lado el hecho

de que para estos mismos valles se constató la aparición

y extensión de las modas más avanzadas de finales del siglo

XIX, con el uso de trajes y mantones, al igual que en los valles centrales

estudiados previamente.

Los chistavinos mantuvieron por más tiempo el traje de calzón,

aunque

con peculiaridades en los de fiesta como colores más variados en

los paños y tejidos más modernos (terciopelo y pana de algodón).

Las prendas conservadas de este tipo presentan una serie de finas decoraciones,

bordadas a vivos colores, en las aberturas inferiores de las perneras

y en las solapas del chaleco.

aunque

con peculiaridades en los de fiesta como colores más variados en

los paños y tejidos más modernos (terciopelo y pana de algodón).

Las prendas conservadas de este tipo presentan una serie de finas decoraciones,

bordadas a vivos colores, en las aberturas inferiores de las perneras

y en las solapas del chaleco.

Al llegar a la comarca más oriental del Alto Aragón, la

Ribagorza, las mujeres siguen vistiendo sayas, camisas y jubones con pañuelos

a los hombros. Sólo llaman la atención aspectos como la

abundancia de los jubones de paño con encordadera delantera, el

grosor de las faldas y una prenda no vista hasta ahora aunque extendida

por buena parte de los Pirineos, tanto del lado español como del

francés: el capucho con el que se cubrían como prenda de

respeto para las ceremonias religiosas y que en algunos casos servía

como abrigo y protección contra la lluvia.

Los hombres ribagorzanos usaron con frecuencia un traje que repite las

características ya conocidas, aunque introduciendo un tocado que

puede parecernos novedoso: la gorra llarga. Se trataría de nuevo

de la pervivencia de prendas caídas en desuso en otras zonas (esta

a modo de bolsa era habitual en toda la península en épocas

anteriores, cuando los hombres recogían en ellas sus largos cabellos),

pero conservadas en áreas concretas como el centro y norte de Cataluña

o valles como los citados.

Los hombres ribagorzanos usaron con frecuencia un traje que repite las

características ya conocidas, aunque introduciendo un tocado que

puede parecernos novedoso: la gorra llarga. Se trataría de nuevo

de la pervivencia de prendas caídas en desuso en otras zonas (esta

a modo de bolsa era habitual en toda la península en épocas

anteriores, cuando los hombres recogían en ellas sus largos cabellos),

pero conservadas en áreas concretas como el centro y norte de Cataluña

o valles como los citados.

De nuevo aparecen en el calzado los zuecos o “socs”, de madera

y otros tipos de abrigos, como el jaique (gabán con mangas, sobrecapa

y vuelo acampanado que nos menciona Violant i Simorra en su libro El Pirineo

Español) Tras este rápido recorrido por el extremo septentrional

de Aragón, iniciaremos el descenso hacia zonas más cálidas,

donde el medio físico resultará más benigno para

las diferentes actividades del hombre, sin el clima extremo de la montaña

y por donde han circulado con mayor facilidad las corrientes culturales

venidas de fuera, las modas y los comerciantes de otras tierras.

| << Generalidades |