A lo largo de su devenir histórico el valle central

del Ebro fue una vía privilegiada que permitió la llegada

a estas tierras de productos y modas de territorios alejados. Esta zona

estuvo siempre dentro de los circuitos más concurridos de la península

Ibérica, desde donde irradiaron modas y tendencias hacia el resto

de Aragón. En la capital existieron tejidos y prendas procedentes

de los lugares más inesperados gracias a la internacionalización

de los mercados en el siglo XIX.

Partiendo de modelos heredados del siglo XVIII que se adaptaron y modificaron

con el tiempo según los cambios en la moda y las costumbres, la

estructura básica en los trajes siguió una evolución

similar a la de otras muchas comarcas aragonesas. Haremos una enumeración

de las diferentes prendas que conformaron estos trajes, partiendo de las

piezas básicas y presentando las  innovaciones

que se produjeron.

innovaciones

que se produjeron.

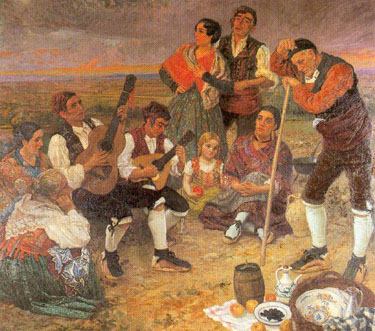

Las mujeres desde tiempo atrás se vestían con trajes de

dos piezas: las sayas y los cuerpos. Cubriendo las piernas llevaban varias

faldas superpuestas bajo las que la mujer utilizaba como prenda interior

una larga camisa. Las enaguas eran de lino o algodón, pero en épocas

de frío se tejieron con agujas o a ganchillo, para tomar el nombre

de refajo. Este nombre también definía a las gruesas faldas

de paño. Al exterior y visible iba la saya o falda exterior. Sobre

las sayas se usaba un delantal de materiales toscos para el trabajo, o

confeccionados en tejidos finos con puntillas y bordados para “mudar”.

Las medias estaban confeccionadas con agujas, en lana o algodón,

y en ellas predominaron los colores blanco y negro, con pie y altas hasta

debajo de la rodilla, donde se sujetaban con ligas o atadores.  Los

calzados más usados por mujeres y hombres fueron las alpargatas

y espardeñas (de esparto y más aptas para la huerta), y

de manera excepcional zapatos y botines, utilizados cuando el nivel económico

lo permitía.

Los

calzados más usados por mujeres y hombres fueron las alpargatas

y espardeñas (de esparto y más aptas para la huerta), y

de manera excepcional zapatos y botines, utilizados cuando el nivel económico

lo permitía.

Las prendas con que cubrieron su torso evolucionaron a lo largo del tiempo.

Hasta bien avanzado el siglo XIX se usaron piezas ajustadas, jubones abiertos

por delante y sujetos con cierres metálicos o encordadera. A finales

del XIX se introdujeron las chambras y cuerpos, también de manga

larga pero menos ajustados. Las chambras, más sencillas, se usaban

a diario, mientras que los cuerpos, más ricos y decorados imitaban

la moda burguesa finisecular.Durante el tiempo caluroso del verano las

mujeres llevaban camisas y justillos, estos últimos siempre muy

entallados, sin mangas y apretados por delante mediante cordón

(encordadera) y ojetes.

Siempre cubrían sus hombros y el pecho con piezas como pañuelos

o mantones. Desde los primeros, en ocasiones bordados por la misma usuaria,

hasta la aparición de las piezas de tela con flecos añadidos

o la introducción de las toquillas de fines del siglo XIX, la variedad

de estas prendas en cuanto a tamaño, materiales y decoración

fue enorme. Pero si rica era la variedad de estas prendas, no lo era menos

la forma en que podían colocarse: desde los más abiertos

a principios del XIX hasta los sumamente recatados de final de la centuria,

siempre doblados en diagonal, ajustados al cuello para unir las dos mitades

por delante, cruzarlas, etc.

De entre todas las tipologías disponibles los pañuelos y

mantones más apreciados y usados para “mudar” eran

los de seda. Desde los más lujosos mantones  de

Manila, al alcance de muy pocos bolsillos, grandes y con ricos bordados,

hasta los más reducidos pañuelos de cuello encontramos un

repertorio amplísimo de modelos, y cuando llegamos a finales del

siglo XIX aparecen las toquillas, imitando una vez más a las pelerinas,

cuellos y “fichus” de la moda burguesa internacional.

de

Manila, al alcance de muy pocos bolsillos, grandes y con ricos bordados,

hasta los más reducidos pañuelos de cuello encontramos un

repertorio amplísimo de modelos, y cuando llegamos a finales del

siglo XIX aparecen las toquillas, imitando una vez más a las pelerinas,

cuellos y “fichus” de la moda burguesa internacional.

Nos quedaría por comentar el peinado femenino. Según los

más recientes estudios el moño “de picaporte”,

especie de lazo vertical con el pelo trenzado que se colocaba en la parte

posterior de la cabeza, estuvo ampliamente extendido por el territorio

aragonés hasta finales del siglo XIX. Sin embargo el peinado más

conocido y que se conservó hasta fecha más reciente es el

moño “de rosca”, por su mayor sencillez frente al de

picaporte. Lo que caracterizaba siempre a estos peinados era la sujeción

de los cabellos, con lo que se trataba de evitar en la medida de lo posible que penetrara en ellos el polvo, la suciedad y los piojos.

que penetrara en ellos el polvo, la suciedad y los piojos.

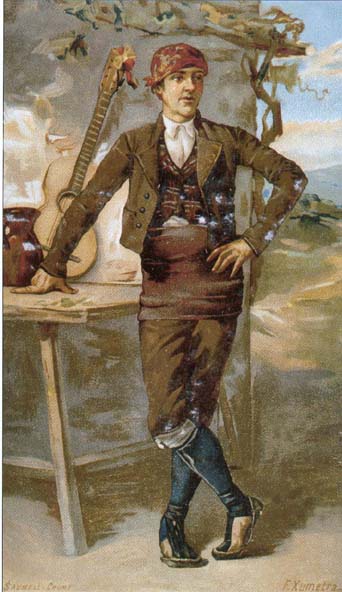

En el caso de los hombres a principios del XIX entre las clases populares

del valle del Ebro y de buena parte del área mediterránea

era habitual el uso de unos amplios calzones confeccionados con tejidos

de grueso lienzo blanco. Esta prenda era muy habitual en torno al Ebro,

pero pronto se vio sustituida por los calzones hasta la rodilla y ajustados,

como los usados por los más poderosos en siglos anteriores. Esta

pieza fue el elemento más representativo de la indumentaria tradicional

masculina, y su abandono en las décadas finales del siglo por los

pantalones largos marcó el inicio de una serie de cambios radicales

en las formas de vestir.

También el hombre utilizó, como única ropa interior,

la larga camisa de lienzo, hilo o algodón. Los zaragüelles

o calzoncillos se incorporaron cuando el uso de calzón ajustado

hizo necesaria una prenda para aislarlo del cuerpo. El calzón,

ajustado a la pierna, llegaba hasta la rodilla. Se confeccionaba en los

materiales disponibles: lanas y, en casos muy especiales, sedas. Al igual

que para el resto de la ropa, hay que destacar la importancia que tuvo

la llegada de los tejidos industriales de algodón (panas y terciopelos

de Cataluña), cuyo uso se extendió rápidamente dada su comodidad, calidad,

facilidad de limpieza y coste relativamente económico.

cuyo uso se extendió rápidamente dada su comodidad, calidad,

facilidad de limpieza y coste relativamente económico.

Ya hemos hecho referencia a la incorporación de los pantalones

largos, olvidados frecuentemente al hablar de la indumentaria tradicional

de nuestra tierra. Su uso fue muy temprano y se convirtió en habitual

para los hombres del Ebro.

Prenda casi obligada era el chaleco sobre la camisa. Esta prenda, se confeccionó

en materiales aún más diversos si cabe que el resto del

traje. Para diario predominaron los paños o tejidos de algodón

(como la pana) pero en los “de mudar” era mayor la riqueza

del tejido. La faja o banda, enrollada a la cintura, sujetaba el chaleco

y el calzón. Las más usadas de estambre se reemplazaban

por las de seda en grandes ocasiones. Sus colores solían ser naturales,

como el crudo de la lana, o más sufridos, como el negro, azul y

morado.

La chaqueta del traje era una prenda de mucho vestir y estaba confeccionada

en el mismo tejido que el calzón. Eran cortas a la cintura y podían

llevar diseños en solapas o acabados que variaban según

la moda, como ocurría con los chalecos. Esta prenda habitualmente

debía ser confeccionada por un artesano especializado (el sastre)

por lo que su coste económico hizo que en algunas ocasiones, y

sobre todo a finales del siglo XIX, se reemplazara en el traje por la

blusa, especie de chaquetilla que partiendo de materiales y formas sencillas,

se popularizó de tal manera que acabó convirtiéndose

en prenda de fiesta o “de mudar”.

Cubriendo las pantorrillas, los hombres llevaban o bien medias, con pie

y tan sólo hasta la rodilla, o bien calcillas o medias de estribo,

sin pie pero con una tirilla tejida que pasaba por debajo del talón.

Muy a menudo se colocaban unos gruesos calcetines o peales.  Las

medias iban sujetas bajo la rodilla con ligas de variada factura, y respecto

al calzado, los artesanos de cada localidad confeccionaron sobre todo

el más común: la alpargata miñonera. Además

se empleaban otros tipos de alpargatas, abarcas de piel (o en época

muy reciente de neumático), alpargatas de esparto (espardeñas),

e incluso —aunque de forma minoritaria— zapatos y botas.

Las

medias iban sujetas bajo la rodilla con ligas de variada factura, y respecto

al calzado, los artesanos de cada localidad confeccionaron sobre todo

el más común: la alpargata miñonera. Además

se empleaban otros tipos de alpargatas, abarcas de piel (o en época

muy reciente de neumático), alpargatas de esparto (espardeñas),

e incluso —aunque de forma minoritaria— zapatos y botas.

Desde los pies nos vamos a la cabeza para encontrarnos con el pañuelo,

que, con calidad, colorido y colocación variables, nos daría

idea de la personalidad del individuo que lo llevaba y de la ocasión

concreta. Desde finaesl del XVIII y principios del XIX los gorros y redecillas

cedieron su protagonismo a los pañuelos, mucho más polivalentes

en su uso. Sobre este tocado habitualmente identificado con el término

de cachirulo (abandonando siempre su identificación con un modelo

único de cuadros bicolor) fue normal el empleo de sombreros de

formato variable, pero con predominio de los de alas muy anchas. En una

fecha más

reciente estos sombreros fueron sustituidos por nuevas modas como las

boinas y gorras, que han perdurado en ocasiones hasta la actualidad.

fecha más

reciente estos sombreros fueron sustituidos por nuevas modas como las

boinas y gorras, que han perdurado en ocasiones hasta la actualidad.

La climatología determina también el hecho de que para el

invierno se hagan imprescindibles las prendas de abrigo, entre las que

sobresale la manta, parda o de vivos colores (zaragozanas o zaragocíes).

La capa, de paño negro o pardo, era pieza no sólo de abrigo,

sino de respeto y ceremonial, por lo que se usaba en cualquier época

para determinadas ocasiones, como por ejemplo en los funerales. Otra prenda

de abrigo habitual fue el tapabocas, especie de bufanda de lana. Insistamos

una vez más en que el vestido masculino sufrió más

rápidamente, durante el siglo XIX, el proceso de internacionalización

de la moda en el que se comienzan a abandonar las peculiaridades regionales

en el vestir para tender a una mayor uniformidad en toda Europa occidental.

En la indumentaria de la mujer no se inició este mismo proceso

hasta el primer tercio del XX con el abandono en los años 20 y

30 de las faldas largas, como elemento más significativo, entre

las clases sociales más a la moda.

| << Valles pirenáicos |